对于一个9岁的男孩来说,生命本该是奔跑在阳光下、欢笑声不断的。然而,在过去的一千多个日夜里,小文(化名)却不得不与埋藏在大脑中的"致命畸形"朝夕相伴。两次脑出血、两次开颅手术、多次引流术......这个年幼的生命一次次徘徊在生死边缘。直到在上海蓝十字脑科医院,6B神经外二科、4A脑血管病一科团队携手完成了一场毫米级的精准"拆弹",终于为这个饱受病痛折磨的男孩迎来了重生的曙光。

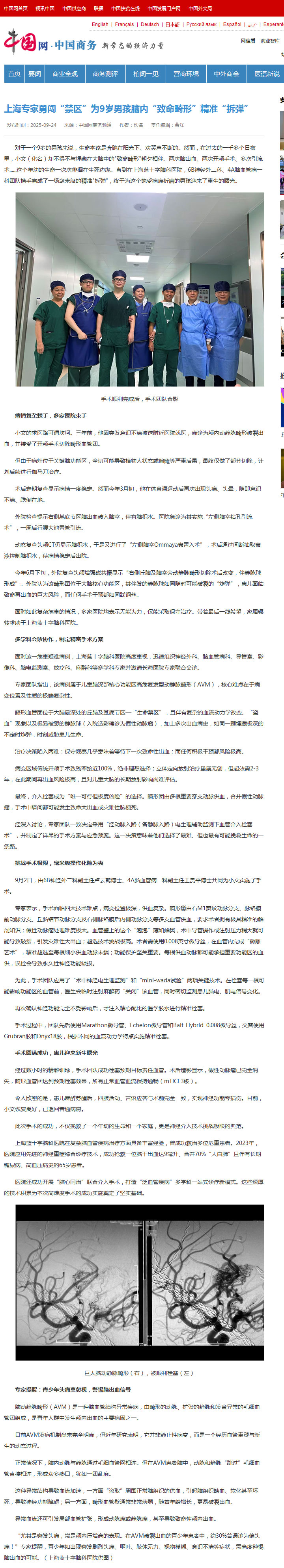

手术顺利完成后,手术团队合影

病情复杂棘手,多家医院束手

小文的求医路可谓坎坷。三年前,他因突发意识不清被送附近医院就医,确诊为颅内动静脉畸形破裂出血,并接受了开颅手术切除畸形血管团。

但由于病灶位于关键脑功能区,全切可能导致植物人状态或偏瘫等严重后果,最终仅做了部分切除,计划后续进行伽马刀治疗。

术后定期复查显示病情一度稳定。然而今年3月初,他在体育课运动后再次出现头痛、头晕,随即意识不清、跌倒在地。

外院检查提示右侧基底节区脑出血破入脑室,伴有脑积水。医院急诊为其实施“左侧脑室钻孔引流术”,一周后行腰大池置管引流。

动态复查头颅CT仍显示脑积水,于是又进行了“左侧脑室Ommaya囊置入术”,术后通过间断抽取囊液控制脑积水,待病情稳定后出院。

今年6月下旬,外院复查头颅增强磁共振显示“右侧丘脑及脑室旁动静脉畸形切除术后改变,伴静脉球形成”。外院认为该畸形团位于大脑核心功能区,其伴发的静脉球如同随时可能破裂的“炸弹”,患儿面临致命再出血的巨大风险,而任何手术干预都如同踩钢丝。

面对如此复杂危重的情况,多家医院均表示无能为力,仅能采取保守治疗。带着最后一线希望,家属辗转求助于上海蓝十字脑科医院。

多学科会诊协作,制定精密手术方案

面对这一危重疑难病例,上海蓝十字脑科医院高度重视,迅速组织神经外科、脑血管病科、导管室、影像科、脑电监测室、放疗科、麻醉科等多学科专家并邀请长海医院专家联合会诊。

专家团队指出,该病例属于儿童脑深部核心功能区高危复发型动静脉畸形(AVM),核心难点在于病变位置及性质的极端复杂性。

畸形血管团位于大脑最深处的丘脑及基底节区—“生命禁区”,且伴有复杂的血流动力学改变、“盗血”现象以及极易破裂的静脉球(入院造影确诊为假性动脉瘤),加上多次出血病史,如同一颗埋藏极深的不定时炸弹,时刻威胁患儿生命。

治疗决策陷入两难:保守观察几乎意味着等待下一次致命性出血;而任何积极干预都风险极高。

病变区域传统开颅手术致残率接近100%,绝非理想选择;立体定向放射治疗虽属无创,但起效需2-3年,在此期间再出血风险极高,且对儿童大脑的长期放射影响尚难评估。

最终,介入栓塞成为“唯一可行但极度凶险”的选择。畸形团由多根重要穿支动脉供血,合并假性动脉瘤,手术中瞬间都可能发生致命大出血或灾难性脑梗死。

经深入讨论,专家团队一致决定采用“经动脉入路(备静脉入路)电生理辅助监测下血管介入栓塞术”,并制定了详尽的手术方案与应急预案。这一决策意味着他们选择了最难、但也最有可能挽救生命的一条路。

挑战手术极限,毫米级操作化险为夷

9月2日,由6B神经外二科副主任卢云鹤博士、4A脑血管病一科副主任王贵平博士共同为小文实施了手术。

专家表示,手术面临四大技术难点,病变位置极深,供血复杂。畸形巢由右M1窦纹动脉分支、脉络膜前动脉分支、丘脑结节动脉分支及右侧脉络膜后内侧动脉分支等多支血管供血,要求术者拥有极其精准的解剖知识;假性动脉瘤处理难度极大。血管壁上的这个“泡泡”薄如蝉翼,术中导管操作或注射压力稍大就可能导致破裂,引发灾难性大出血;超选技术挑战极高。术者需使用0.008英寸微导丝,在血管内完成“微雕艺术”,精准超选至每根细小供血动脉末端;功能保护至关重要。每根供血动脉都可能承担重要功能区的血供,误栓会导致永久性神经功能缺损。

为此,手术团队应用了“术中神经电生理监测”和“mini-wada试验”两项关键技术。在栓塞每一根可能影响功能区的血管前,医生会临时注射麻醉药“关闭”该血管,同时密切监测患儿脑电、肌电信号变化。

再次确认神经功能完全不受影响后,才注入精心配比的医学胶水进行精准栓塞。

手术过程中,团队先后使用Marathon微导管、Echelon微导管和Balt Hybrid 0.008微导丝,交替使用Grubran胶和Onyx18胶,根据不同的血流动力学特点实施精准栓塞。

手术圆满成功,患儿迎来新生曙光

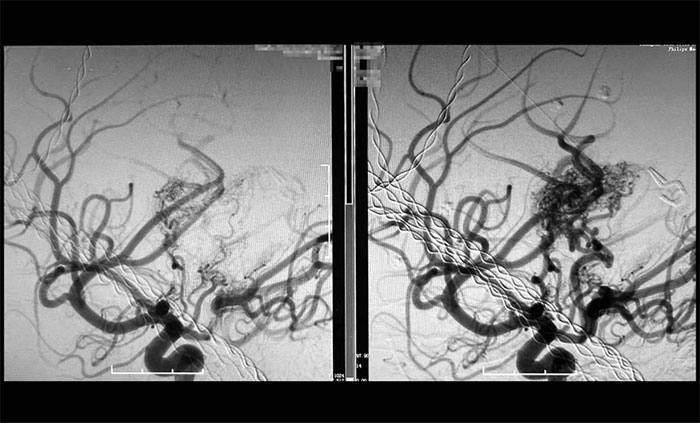

经过数小时的精雕细琢,手术团队成功栓塞预期目标责任血管。术后造影显示,假性动脉瘤已完全消失,畸形血管团达到预期栓塞效果,所有正常血管血流保持通畅(mTICI 3级)。

令人欣慰的是,患儿麻醉苏醒后,四肢活动、言语应答与术前完全一致,实现神经功能零损伤。目前,小文恢复良好,已返回普通病房。

此次手术的成功,不仅挽救了一个年幼的生命和一个家庭,更是神经介入技术挑战极限的典范。

上海蓝十字脑科医院在复杂脑血管疾病治疗方面具备丰富经验,曾成功救治多位危重患者。2023年,医院应用先进的神经重症综合诊疗技术,成功抢救一位脑干出血达9毫升、合并70%“大白肺”且伴有长期糖尿病、高血压病史的65岁患者。

医院还成功开展“脑心同治”联合介入手术,打造“泛血管疾病”多学科一站式诊疗新模式。这些深厚的技术积累为本次高难度手术的成功实施奠定了坚实基础。

巨大脑动静脉畸形(右),被顺利栓塞(左)

专家提醒:青少年头痛莫忽视,警惕脑出血信号

脑动静脉畸形(AVM)是一种脑血管结构异常疾病,由畸形的动脉、扩张的静脉和发育异常的毛细血管团组成,是青年人群中发生颅内出血的主要病因之一。

目前AVM发病机制尚未完全明确,但近年研究表明,它并非静止性病变,而是一个经历血管重塑与新生的动态过程。

正常情况下,脑内动脉与静脉通过毛细血管网相连。但在AVM患者脑中,动脉和静脉“跳过”毛细血管直接相连,形成众多瘘口,犹如一团乱麻。

这种异常结构导致血流加速,一方面“盗取”周围正常脑组织的供血,引起脑组织缺血、软化甚至坏死,导致神经功能障碍;另一方面,畸形血管壁通常非常薄弱,随着年龄增长,更易破裂出血。

异常血流还可引发局部血管扩张,形成动脉瘤或静脉瘤,甚至导致致命性颅内出血。

“尤其是突发头痛,常是颅内压增高的表现。在AVM破裂出血的青少年患者中,约30%曾误诊为偏头痛!”专家提醒,青少年如出现突发剧烈头痛、呕吐、肢体无力、视物模糊、意识不清等症状,需高度警惕脑出血的可能。(上海蓝十字脑科医院供图)

原文来源:中国网上午 |在北京时间2025年9月24日 15:00:00 网站截图。